Hubo un tiempo en mi vida en el que cuando me preguntaban a dónde me gustaría viajar siempre respondía que a Etiopía. Tenía mis razones, pero aquella respuesta solía chocar a algunos preguntadores y provocaba reacciones curiosas. Recuerdo que alguien, imbuido de paternalismo oenegeista me reprochó: “allí hay que ir a hacer otras cosas, no turismo”. Otra persona, desde su atalaya filistea me dijo que sólo viajaba a países ricos y limpios (es posible que me lo dijese de otra manera, pero era exactamente eso lo que quería decir). Seguramente en la cabeza de ambos, Etiopía era aquel lugar pobre y hambriento que salía en el telediario, capital Adís Abeba.

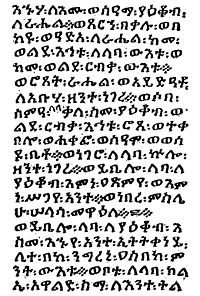

Para mí era otra cosa. Era el mítico e imaginario reino del Preste Juan, que en la imaginación medieval era un reino cristiano lleno de tesoros y riquezas rodeado de infieles hacia el que muchos viajeros no imaginarios habían partido en su particular búsqueda de Eldorado. Era el lugar en el que Rimbaud se estableció tras abandonar la poesía, en la ciudad de Harar, y donde dicen que traficaba con armas. El único país africano que no había sido colonizado ni por árabes ni por occidentales, salvo cuatro años de ocupación italiana, y que estuvo fuera del reparto del continente que hicieron las potencias occidentales con tiralíneas a finales del XIX. El único históricamente cristiano de toda África y el segundo del mundo, tras Armenia (wikipedia dixit), en declararse así oficialmente (aunque hoy en día hay un alto porcentaje de musulmanes) bastante antes que cualquier país occidental. El país de las fuentes del Nilo azul, de los templos excavados en roca de Lalibela, de los castillos de Gondar, de los monasterios llenos de pinturas murales del Lago Tana, de las montañas más altas de África. El país del Ras Tafari Makonnen y del emperador Haile Selasie, mitos de la religión del reagge y la marihuana. En Etiopía tienen una escritura propia y exclusiva en la que escriben su única lengua oficial, el amárico, y celebran el año nuevo el 11 de septiembre, con un retardo de unos 8 años respecto al calendario occidental. A los etíopes hay que achacar la invención de la notación musical y en el Museo Nacional de Adís Abeba se encuentra el esqueleto de Lucy, nuestro antepasado más antiguo. (Parece ser que también en Etiopía han encontrado un ancestro un millón de años más antiguo que Lucy, al que han llamado Ardi.)

Así que hay muchas razones que lo hacen interesante y que enriquecen la estrecha visión que del país puede ofrecer un telediario, aunque todas ellas no hayan conseguido acabar con las interminables guerras con sus vecinos eritreos y somalíes, los enfrentamientos étnicos y las sequías, es decir, con esa “africanidad” que pulula en solitario por los cerebros de algunos ciudadanos europeos.

Otras veces tendemos a ver la pobreza como un rasgo de autenticidad, en una suerte de “sobrevaloración cultural del atraso”, como si nos reservásemos para nosotros en exclusiva los usos de la modernidad y del futuro. Nos lo cuenta Juan Villoro en su magnífico artículo Iguanas y dinosaurios: América Latina como utopía del atraso, incluido en su libro Efectos personales (Anagrama, 2001). Con su gracia y lucidez habituales, Villoro nos convence de que “el exotismo existe para satisfacer la mirada ajena”, que muchas veces buscando “lo auténtico” lo único que hacemos es privilegiar “lo pintoresco”.

A través de su experiencia como alumno mexicano en un colegio alemán en México, va desgranando los rasgos de cierta mirada europea hacia América Latina, una mirada cargada de ideas preconcebidas que tienen que ver con la asociación de lo mexicano, o lo latinoamericano en general, con lo irracional. Sus compañeros de clase alemanes le preguntaban si los mexicanos se reían en los velorios, si sus tíos pegaban tiros de alegría en las fiestas, si su abuela se frotaba marihuana en la piernas. Como representante único de la cultura vernácula en su clase, se dio cuenta de que cuanto más raro sonaba lo que contase, más éxito tenía ante su audiencia: “Su demanda de exotismo me hizo describir una patria exagerada, donde mis primos desayunaban tequila con pólvora, mis tías se encajaban espinas de agave para castigar sus malos pensamientos y sangraban por la casa, como si posaran para Frida Kahlo, mi abuelo era fusilado en la revolución y por todo legado dejaba el ojo de vidrio con el que yo jugaba a las canicas”. El joven Villoro no hacía otra cosa que devolver mejorada y ampliada la mirada alemana de sus compañeros. “Los años en los que cumplí con las expectativas de la escuela me convirtieron en un autor del realismo mágico”.

Huelga decir que nada hay de realismo mágico en la posterior obra literaria de Juan Villoro.

Más adelante, utilizando la relación de superioridad y sumisión de Robinson y Viernes, Villoro ilustra una nueva forma de eurocentrismo. El sentimiento de culpa producido por la relación colonial nos empuja a mostrar nuestro respeto por el otro, por Viernes, no colocándolo al mismo nivel que Robinson, sino adjudicándole una superioridad en ciertos rasgos que parecemos añorar en nosotros mismos y que han sido borrados por nuestro empecinamiento en la racionalidad: “No se espera que Viernes haga sumas y restas más precisas que las de Robinson, sino que lo adoctrine con saberes trascendentes, desconocidos, seductoramente prelógicos”.

Tiene razón. ¿Quién no se ha sentido decepcionado después de llegar a una aldea perdida en el Atlas marroquí, por ejemplo, dónde uno se considera lo suficientemente apartado de nuestro pernicioso modo de vida, con el ánimo de sumergirte en una cultura ancestral, enigmática y pura, y que te ofrezcan una coca cola mientras ven un partido de fútbol a través de una antena parabólica? Un sentimiento de culpabilidad te invade y te compadeces de que esos seres puros se hayan contaminado de lo más petardo de la “cultura occidental”, olvidando sus costumbres ancestrales, sus vestimentas adaptadas al medio y, sobre todo, privándote a ti de esa experiencia de lo auténtico que esperabas disfrutar.

Y es que esperamos ver en ellos lo que añoramos en nosotros mismos.

Ya nunca viajaré a Etiopía. Mi intrepidez se esfumó hace ya un tiempo, como ya comenté en una entrada anterior. Me conformo con ver vídeos de sus cantantes en YouTube, en leer al escritor etíope-norteamericano Dinaw Mengestu que cuenta historias de emigrantes etíopes en Washington y, en fin, en seguir construyéndome mi propia Etiopía a la medida, ese lugar libre e incontaminado que sólo existe en nuestra imaginación.